WWDC2017から、次のハードウェアを考えてみるというお題で話す機会をもらったので、そこで話した内容をメモ書き的に残してみる。

Apple社のWWDC世界開発者会議も、毎年年を重ねるにつれて、非常にオープンになってきている。そこから、今後のスマートフォンの流れをハードウェアの視点から見てみようと思う。

そもそもだけど、なぜ次を知りたがるのか。それは単に趣味で新しいものが好きだから。根拠の理由説明の必要がなくて身も蓋もないけど。だけど個人の立場からは、新しいものが出てくるって言う瞬間はとても大きなチャンスだから。誰もが同じスタート地点で、早くに学習すればするほど先行者利得でその後の数年間、強い立場あるいは利益を得られる立場になれる。だから新しいハードウェアが登場するのは、非常においしいタイミングでもある。

でも、ハードウェアの新しいものが来るだろうか。多分来ない。新しいものをもたらす新技術や部品の開発は、今のスマートフォン年間2億台を生産するレベルに到達しようとすれば、研究開発に10年、量産までに10年の長い期間がかかると思えばいい。だからiOSとして出てくるハードウェアは、サムスンのGalaxyの1年か2年は遅れたハードウェア要素が採用されたもの、だろう。

スマートホン以外のハードウェアはどうか。ヘッドヘッドマウントディスプレイとか、VRとかいろんなハードが新しく出てきている。それらは、スマートホンでトップシェアが取れないサードの会社が次の可能性を求めて挑戦している分野でもあるけれども、そういった分野にアップルが入ってくるのかどうか。つまり他社にすでにあるようなハードウェアをアップルが扱い始めるかどうか。次のハードウェアは来るのか? という問いかけは、実は、すでに挑戦者たちが挑んでいる新しいハードウェアがいろいろあるけれども、Apple社がそこに参入するだろうか?というのが、本当の問いかけるべきことだろう。

じゃ、新しいハードウェアがもたらすものは何か。新しいものを買って喜ぶ、という理由の説明の要らないものだけじゃない。結局、価値の流通経路の切り替えだということだ。ガラケーの時代からスマートフォンになったときに、その価値の経路が切り替わったために、例えば日本にある企業の中には、1年で売り上げが半分になったところがある。あるいは、ブラウザベースのソーシャルゲームでプラットフォームであった会社が、ネイティブアプリに切り替わった時に、それまでのような強いプラットフォームではいられなくなった瞬間があった。そして、人間との接点はいつもハードウェアだから、ハードウェアが変化したと言うのは、そういった価値の流れの切り替えが1年から2年のうちに起きる可能性がある、そういう意味でとても大きな関心を持つのだろう。

ただ価値を扱うのは人間である限り、20世紀にあったビジネスを21世紀のやり方で焼き直すのが、延々と繰り返されるだけだ。人間は、新しい価値をそんなにすばやく理解しない。人工知能がすごく話題になっているが、それで何ができるのかといえば、できること自体は人間を雇ってできる事と何も変わらない。ただ電力だけで長時間疲れもせずに働くと言う特性を使って、生身の人間では不可能であった何かを素早く事業立ち上げて、価値の経路の切り替えをやってくる人たち、新しいサービスを立ち上げる人たち、そういったのは出てくるだろう。人工知能により、それまでの人間の価値の消費量が2倍になるような、そんな新規性は、まずないだろう。当面は、目の前にある大きさの限られたパイの争奪戦だろう。

今の21世紀のハードウェア価値の切り替えと言う視点で見るときには、常にそこに印刷って言う要素が入ってくる。これはとても面白いことだと思う。20世紀の車の大量製造は、今も日本の大きな経済の原動力になっている。それはプレスあるいは射出という同じものを大量に複製する技術がベースになっている。

例えば高度な半導体と言うのは、これは印刷技術の塊だ。シリコンの半導体の上に複雑な回路パタンを印刷していくそれが今の集積回路クラウドの大量製造印刷の性質を持っている。アカウント思っていれば、そのアカウントの上で購入をすることで、いろんなコンテンツの利用権のアカウントに集約して紐付けられる。愛下名塩にアカウントが中止になる。われわれはリアルな人間だから、道に何も実態持っていない。ネット側の我々の存在に対応する実態はアカウントである。コンテンツはもはやコピーすることなくアカウント

こうして見ていると最初の5時にとってハードウェア新しいもの、に対する興味の価値とは何だろうかちょっと焼き直し必要な感じがする。結局は人が今消費しているのは何かしら形のないコンテンツであるつまりコンテンツが最強な時代なんだ。そういえばiOSの黎明期、開発者たちは今バーチャルリアリティーで新しい可能性に挑戦している人たちがいる。今のバーチャルリアリティーのハードウェアの市場規模は単体でApple Watchているんだけれども、そういったコンテンツに関わるところ2常に立場を変えていくというのはすごく大きな流れだろう。

例えば高度な半導体と言うのは、これは印刷技術の塊だ。シリコンの半導体の上に複雑な回路パターンを印刷していく。それが今の集積回路。また、デジタルデータは容易にコピーできてコストがかからない、まさに印刷の性質を持っている。クラウドであれば、アカウントの上で購入をして、コンテンツの利用権のアカウントに集約して紐付けられる。われわれはリアルな人間だから、ネット側に何も実体がない。ネット側の我々の存在に対応する実体はアカウントである。

こうして見ていると最初の、個人にとってハードウェア新しいもの、に対する興味の価値とは何だろうかちょっと焼き直し必要な感じがする。結局は人が今消費しているのは何かしら形のないコンテンツである。つまりコンテンツが最強な時代なんだ。そういえばiOSの黎明期に活躍した開発者たちの、ある人達は、今バーチャルリアリティーで新しい可能性に挑戦している。今のバーチャルリアリティーのハードウェアの市場規模はApple Watch単体規模と、まだ小さいのだけど、そういったコンテンツに関わるところに常に立場を変えていくというのは、個人ならではの攻め方だろう。

ハードの話をしよう。スプラトゥーン2と言うゲームが発売されたそうで、ソーシャルメディアを見ていると、ゲーム機が購入できないと言うツイートがたくさん並んでいた。

そのツイート見ていてなんとなく伝わってくる雰囲気が、前に新書で出した、ハードウェアはなぜゴミでしかないのか、っていう話とすごく近い感じがした。誰もゲーム機本体を見ていない。ゲームがしたいんだけれども、ゲームをするために本体が必須だから本体が欲しいと言っている。もしもこれが、iPadでゲームができるんだったら、みんなiPadを買ってゲームをダウンロードして遊んでるだろう。ハードウェアで環境が囲われている、しかもそのハードウェアが買うお金があるのに買えないから、みんな不満を表明している。もちろんゲームとして素晴らしく完成されたハードなのだけど、誰もハードを見ていない。

ちょっと、じゃあ昔のハードウェアはどうだったのか、昔を見直してみよう。このトヨタ式生産方式は、カンバン方式の生みの親が書いた本だ。読んでみると結構面白い。これから作れば売れる時代は終わり、低成長な社会が来ると言っている。まぁその低成長と言うのが、今の我々から見れば高度成長経済と呼ぶ時代なんだけど。

だから、これまでの大量生産ではなく、人々の趣味嗜好に合わせた、ものを少数多品種で売れるだけを都度作る、そのためにかんばん方式って言うものを考えたっていうのが。まぁ、その趣味嗜好に合わせた製造社会っていうのが、我々から見た高度成長社会なんだけど。

アメリカから購入した最新鋭のプレス機は、いかに大量に生産するかに特化している。だからカンバン方式には合わない。午前にある機種を製造、午後に違う品種の製造をしようと思えば、その間に金型の組み換えや調整をしないといけない。でも、アメリカから購入した最新鋭機だと、それに1日かかってしまったりする。だからカンバン方式にあうプレス機と言うと素早く違う金型に切り替えられないと。そういった加工装置を得るのに10年ぐらい時間をかけてやってた。

じゃ、iPhoneのハードウェアを見てみよう。この要素を削り落としたらiPhoneではなくなるっていう要素がいっぱいある。

でも面白いのはアップル自体は、電池にしろ液晶にしろ半導体製造にしろ、そういったキーテクノロジーを自社で持たない。カメラモジュールは例外的にソニーから買っているけれども、必ず複数の会社から調達する。量の確保と部品価格を競争での低減を狙ったものだろうけれども、

しかし、LLVMと言うコンパイラ、というかコンパイラ・インフラストラクチャだけど、があるけれどもこういったものは自社で早くから開発している。コンパイラと言うのは、開発言語をプロセッサで実行できる機械語に変換するものだけれども、実はそういった部品というわけではなくて、iOSの開発の全体に影響する大きな存在に今はなっている。

1文字1文字入力するたびにコンパイラが動いて、非常にスマートに次はこういう入力をするのというの提案してくる。それがあるから高度なアプリを短時間で開発できてる。もう人間単体の記憶力で出来るような世界じゃないですから。今のアプリはストア提出がVMのバイトコード、中間コードで提出する。だから今後例えばプロセッサのアーキテクチャが大きく変わって機械語ががまるで別のものになったとしても、アップルが中間言語を新しいターゲットにビルドし直すことで、どんな新しいハードウェアにでもアプリケーション動かすことができる、そういう仕組みに切り替わっている。今のハードウェアの可能性を引き出すかなめとなるものは自社でしっかり開発している。

ハードウェアを製造する部分は自社で持たないけど、集積回路の設計技能と言うのも社内で早くから持っている。ARMと言うプロセッサを独自に設計開発するチームを買収したり、そして今年はGPUも独自設計するんじゃないか、あるいは電力制御を統合してくるのではないかとやっている。今の半導体はとても大きな1つの集積回路に全ての機能を載せることができる。それがより電池を食わなく、高性能なもの作る必然でもあるのだけど。そういったところでも、ハードウェアの部品自体は外部調達だけど、その上に乗せるコンテンツとしての表現能力の要は、自社で抱えていると。

iOSの開発者って今どこにいるんだろう。

例えば今までiOSの新しいものが出るたびに、その機能を紹介した本が必ず出版されていた。今年はちょっと毛色が違う。iOS11の本が、クラウドファウンディングでプロジェクトが立ち上がった。今までは、出版されていたのに、今は最初にクラウドファウンディング。売れ数飲み込みが立たないのか。

今見てみると592人がそれに出資している。アプリ開発者の年収を考えたら本業の開発者が5,000円程度の出費を絞るわけがない。多分この600人と言うのは日本のアプリ開発者の目安、全数の3分の1とか4分の1とかはここにいるなら、日本の開発者数っていうのは1,000人から2000人の間位だろうか。

開発者はどこにいるのか。会社の中に入る。アプリの上で大きなお金が動いているのは、ソーシャルゲームであったり、資本を集めてやるものばかり。アンドロイドのプロジェクトも同じように立ち上がってるが、やっぱり600人には届かない程度。

ARKit

ARKitの機能は、特徴点の検出と3次元空間でのそのマッピング。マッピングした特徴点の集合から平面を推定する機能と、特徴点群と平面とのヒットテスト、そして周囲の照明を推定する機能の3つしかない。YouTubeで検索すると、色んな人のデモンストレーションが結構いい感じで出ている。コンテンツを作るためのキラー機能としてのとしての存在感を感じさせる。

次のハード?

じゃあ次のハードウェアってなんだろう。もうこんな問いかけをするまでもなく、家に常に置いてある端末で激しい競争が起きている。Google、アマゾン、アップル。スピーカを内蔵してネットワークに常につながっている何かと言うのを出している。でも会社によってその性質はまるで違う。Googleは家電を制御できるよと言うのをキラーアプリにしている。アマゾンだと間買い物ができるという機能、いろんなアプリケーションのハブになると言う機能。アップルのは、これからだからわからないけれども、見た目音楽を聞くための機能のスピーカーにしか見えない。Siriと連携したりホームキットと連携するのは当然の機能になるんだろうけど。

VRとか?

もう一つがVR、リアルの世界だけれども、今世界2017年の1Qで世界の販売台数は2,000,000台位。対してApple Watchがそれ単体で3,500,000台。だからとして市場の規模が小さい。

人は、今まで人が見たことがないようなものを、他人の目があるところで身につける事はありえない。だから、これらが普及するとしても常識になるのは10年先だろう。これらが使われるのは、仕事、もしくは家の中。そういった使わざるを得ない状況か、他人の目がない場所でのゲームあるいは会議のツールとか。

コンテンツが最強と言う視点からは当面はゲームが主体、動画を見るのが主体、の中にバーチャルリアリティーをビジネス利用みたいなベンチャー開発が出てくる。

半導体の面積

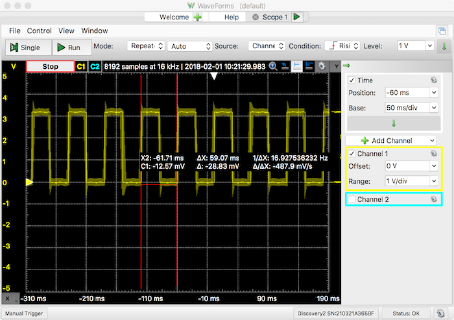

面白いのはiPhoneの半導体の面積で見ていくと言うことだ。

例えばiPhone 4からiPhone 7までのチップ面積のプロセスを並べてみる。iPhone 7に至るとチップの面積はiMac 27インチMacに搭載されているCore i5のプロセッサの面積より大きい。インテルのはプロセッサしか入ってないけれども、iPhoneのものはプロセッサ以外の全ての機能が1つのチップに集約されているから、面積を見るだけではしょうがないのだけど。

で、パソコンの世界出荷台数2016年が2.7億、アップルの出荷台数が2.2億台位だから、ものすごく荒い言い方をすれば、アップル1社で世界中のパソコンに使われている半導体と同じだけの面積を、iPhoneで使っている。VRにしても、機械学習にしてもそれには莫大な計算能力が必要になる。世界中の計算機と言うリソースをプラットフォームとして、アプリ開発者に提供していると考えれば。またアプリ利用者が増えると、利用者が増えた分だけ自然にスケールする。そのハードウェアは非常に高額だけど、ユーザが自分のお金で購入してくれる。しかもiOSのサポート期間が切れていくから、市場の最低処理能力は自動的に更新される。

とても強いビジネスだと思う。これがGoogleだったらどうだろう。結構クラウドが主体の会社だから、世界中のパソコンに使われてるのと同じ半導体位の面積を、自社のクラウドサービスのデータセンターに使うかもしれない。莫大な投資だ。莫大な投資に見合うサービスでないと、提供できなくなるのかも。人のデータを使うのであればアップルの立場と言うのは強い。ただ利用者全てのデータを集約して初めてできる何かがあるのならば、クラウドファーストって言うやり方を取るしかないから、それはそういうやり方の方が強いのかもしれん。でも2億台からもれなく全てデータを取る必要、母集団からのサンプリング定理を思い出すまでもなく、まずなさそうだけど。