静電容量分布を測るのに便利なmtouch、製品ラインナップ一新しすぎですorz

お手軽静電容量の評価

iPhoneを始めとするスマートフォンが身の回りにわんさと溢れかえり、タッチパネルが当たり前となっていますが、いまどきなタッチパネルが採用している方式は、ほぼ静電容量方式です。iPhoneサイズで5点、iPadサイズで10か11点検出がデフォルトとなっています。

液晶とタッチパネルが一緒だったのが、今はインセルタイプという、液晶と一体化したものまで登場していて、お金が動いている市場があれば、なんでも作ってきちゃうものだなと思うこのごろです。

ガジェット開発のために面分布を知りたい

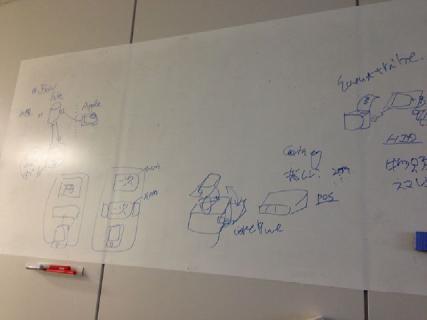

さて、そんなiPhoneのタッチパネルと連携するガジェットを開発していると、“いまの静電容量の面分布はどれくらいだ?”と客観的に知りたくなるわけです。iOS SDKで取れるタッチ情報は、タッチした/していないの0/1情報だけです。そんな0/1情報だけでは、この作りがいいのか、わるいのか、どっちの方向に進めばいいのか、まったく判断のあてになりません。

できればiPhoneのパネルを使って、パネル評価に使ってそうな測定装置を買ってきて、実機相当の測定がそのままできればいいのですが、まずiPhoneのタッチパネルのコネクタピン配置なんて、ググっても出てこず、見つけるのが一苦労しそうです (コネクタは見つけたので、今度やってみようと思いますが) そして静電容量の測定装置も、お手軽価格とはいえず…

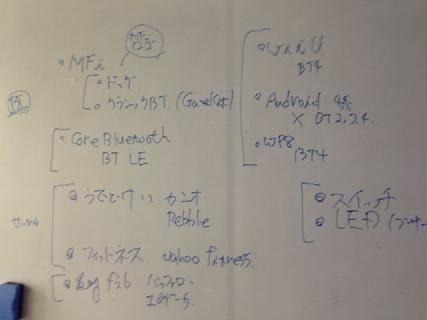

静電容量方式のタッチパネルの開発キットのゲット、結構大変

そうなれば、静電容量方式のタッチパネルの開発キットをゲットして、その生データ引っこ抜けばいいじゃんと思って探すのですが、一般に販売してくれるところがないのです、これが。Cypress、 ATMEL、Texus Instruments、いろんな会社がタッチパネルのコントローラを販売しています。TI社なんて、代々iPhone採用されるくらいですiPhone 3GS Uses TI Touch Screen Chip。

それで、開発キットをくださいません?と問い合わせをすると、年間んー万個売るのが最低条件ね♡、と素敵な返答が返って来ました。そりゃそうですよね、囲い込みたい技術情報を、小口一般を相手に公開するわけがないですよねorz

そんななかで、唯一、一般に開発キットを販売していたのが、Microchip社です。mtouchというブランドで。素敵>ω<

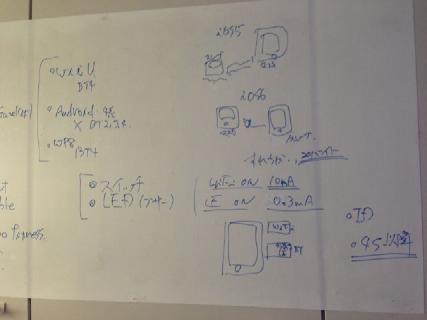

10月にPIC16F707の開発キットmTouch Projected Capacitive Development Kitをゲットしてて、これが3.5インチのタッチパネル+センサーで、デモソフトが自己容量と相互容量の生データ表示と、まさにこれが欲しかったのよの、素敵すぎる仕様です。

PCからはUSBシリアルで見えてるから、あとはシリアルからデータをひっこぬいて表示する独自アプリを作れば、なんでもできると思っていました、10月までは。

ラインナップ一新してますがなorz

それが12月になってみたら、mtouchのラインナップ一新してて、ソフトまで統合されてて、素敵な状況にorz 10点タッチ検出&3Dジェスチャー検出の素敵な石が開発されてて、2013年2月から開発デモキットが出荷される状態みたいです。なんて、はざまにはまったのでしょうかorz

いや、開発キットだから、なくなれば自分で作れっていうものなので、これくらいの変化は仕方ないんでしょうけどね…

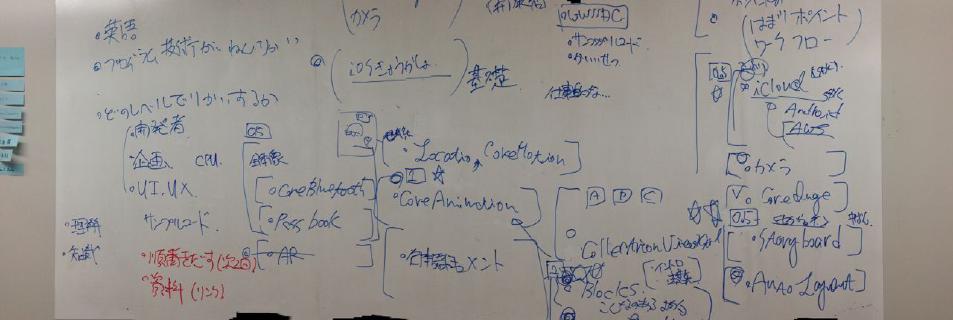

オーバレイのタッチパネルなら3Mのが便利

余談ですが、タッチパネルを簡単に使いたいなら、3MのMicro Touch Systemがおすすめ。 3Mは抵抗方式のもだしているけれど、それではない方式のもの。Digikeyで購入できるのが、素敵です。

原理は、容量検出のはずだけど、説明を読んでても、実物を見ても、よくわからない。 サイズは、7インチから32インチまで、タッチは20~60点の同時検出。 コントローラはシリアルとUSB接続があって、どっちも信はシリアルなデータ垂れ流し状態。

タッチ情報を、ドライバ経由でWindowsに持って行く事もできるし、3Mが出している開発キットを使ってタッチ点やジェスチャのデータをWindowsを介さず直接とりだすこともできる。(C++のサンプルとlibがある)。なかなか便利。