iBeaconハンドブック 出版のお知らせと雑感

このブログに長らく下書きを掲載していたiBeaconハンドブックを、Kindleストアで出版しました。 本書をまとめるまでの事業、講師や講演またハッカソンに呼んで頂いた方々、またハッカソンに参加された方々に感謝します。

出版までの作業

Kindleの入稿ファイル形式はMS-WORDなど様々な形式がサポートされていますが、今回はepub形式で入稿しました。出版までの手順は:

- Markdown形式で執筆する

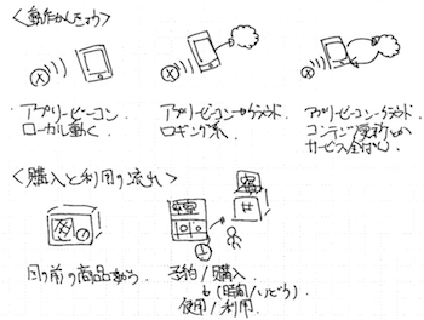

- 図の作成と図表参照を本文に記述

- 校正

です。

本文はMarkdownという記法で執筆しました。エディタには Submime Text2を使用、SmartMarkdown, Pandoc の2つのパッケージを追加しています。これらのプラグインはハイライト表示に使うだけで、フォールディングや見出しの深さの一括変換といった便利機能は使いませんでした。使い方を都度忘れるため、結局は手作業でやってしまったほうがはやかったのです。

この環境でMarkdown形式の箇条書きの文章に日本語を入力しようとすると、日本語変換の確定時点で入力文字列が空文になりました。しかたがないので、普通のテキストとして書いてから箇条書きの先頭マークを追加する方法でしのぎました。

Markdown形式からepub形式への変換は Pandoc a universal document converter を利用しました。このツールには図表番号の割り振りとその図表番号の参照挿入機能がなかったので、プリプロセッサを作り補いました。そのプリプロセッサとファイル生成のビルドスクリプトは、Githubにあげています https://github.com/reinforce-lab/pandoc_kindle_sample。

校正はテキストファイルを印刷したものとMacのiBooksとでおこないました。まず原稿のテキストを印刷してペンで赤入れをしていきます。自分にとっては画面では気づかない誤字脱字に気づく一番効果的な方法です。

テキストを校正したらepub形式のファイルをMacのiBooksで開き、画面出力を確認していきます。Markdown記法のミスで変なタグが本文にそのまま出ていたりしました。

最後にAmazonがMac向けに出しているKindleのプレビュツールで、Kindle形式への変換とプレビュの確認をしました。

Kindle形式の変換時に、テキスト中"#タグ名"みたいなハイパーリンクがあると警告がでたり、数式のマークアップは受付できないと警告が出たりしました。リンクは自分のプリプロセッサの誤りなのでリンク自体を入れないようにプリプロセッサを変更(ちゃんと対応するのが手間だったのと、図表へのハイパーリンクがなくても読む分には同じだと思ったので)、数式は元のテキストをHTMLでベタ書きにしました。PandocはTeX環境を整えれば、数式を画像ファイルに変換して埋め込む変換モードもあるっぽいので、数式をバンバン使うKindle本はそれで作れるのでしょうか?

執筆時間と価格設定

ブログに書いていた内容をそのまま本にしたようなものですが、不特定多数の方が読めるように背景知識の説明を加えて章立てを整えると紙換算で60ページ程度の分量になりました。

一般書店で販売する紙書籍には、ページ数と単価のだいたいの区分があるそうです。開発本なら120ページとか240ページとか、1ページ10円くらいで1200円とか2400円とかのページ数と価格の納得感があるっぽい? 60ページでは薄すぎて流通させるのは無理っぽい。

校正までのかかった時間をページ数で割ると、私の場合はフルタイム1日で1ページを割るくらいのスピードです。1ヶ月20万円を最低収入とすると1ページあたりの最低でも1万円の収益がほしいところです。

Kindleのロイヤリティ(売上のうち販売者の取り分)は35%と70%の2通りが選択できます。70%nロイヤリティの条件の1つは、電子版はKindleでの限定取り扱いとすることです。この限定設定は3ヶ月毎に契約更新ができます。当初3ヶ月はこの設定を使うことにしました。

紙で開発本の価格感は1ページ10円くらいだと思います。240ページくらいで2400円くらい。その換算だと今回の書籍は600円が設定値になります。iBeaconという単語が今話題になっているので、強気の920円としました。

ですから目標販売部数は、60万円 / (920円 * 0.7) = 930部、となります。この手のニッチな開発の電子書籍が売れる部数はせいぜい500部程度っぽいので、労役に対して儲かるものにはならないっぽいどころか、ご飯を食べるのにも困るっぽい。

出版まで

あとはKindleのアカウントを作り口座を登録するくらいです。米国での源泉徴収の免除対象とするために、EINというコードが必要だそうです。

説明を呼んでも一生に1回しかやらない事務作業だと思ったので、取得代行を http://ein.bz に依頼しました。ここを選んだ理由は、自分がもし手続するならどういう手順でなにをするかを詳細説明していて、また他社との価格比較が正確になされていたので、フェアだなと思ったからです。

図書を管理するためにISBNコードというものがあります。個人でも2万円程度の手数料で取得できるっぽいです。このコードは図書分類区分に使われ特定の図書を表す管理コードですが、電子書籍の場合はバイナリが同一であることが条件になるので、電子書籍の販売サイトがそれぞれにDRMをかけるとバイナリが違うものとなり、販売サイトごとに違うISBNが必要となります。

Kindleでの出版登録でも任意入力になっています。紙の制度を電子書籍に持ってきているからでしょうが、制度として同一性に納得がいかないのと、Kindleでの限定販売なので商品の同一性はKindleストアの商品番号で十分だと思い、ISBNは取得しませんでした。

こんな感じ。